徐光启:一位信仰天主教的士大夫,古代中国睁

曾有人评价林则徐是“近代中国第一个睁眼看世界的人”。他把福祸放在外面,主张学习西方先进技术,发展民族工业,增强综合国力。这是真的,但如果我们在近代中国跳出这个时代,那么这个“第一人”的位置就交给了明末礼部书生、文渊阁书生、内阁的徐光启。第二助理徐光启。 17世纪中叶,在西方文艺复兴的推动下,在科技上超越了相对封闭的明朝。徐光启清楚地意识到了这一点。他曾主张利用西方技术来增强明朝的军事实力。扶楼即将倒塌,力挽狂澜。

天主教士大夫

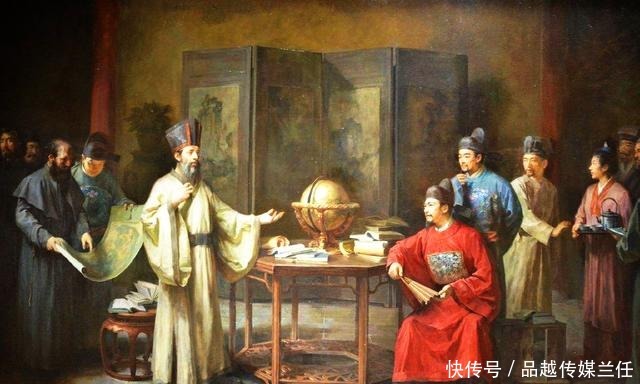

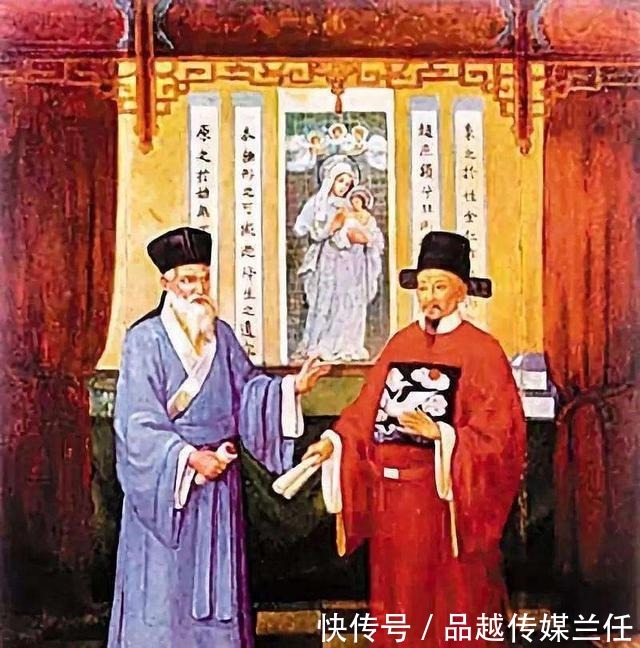

徐光启是松江州上海县人,也就是今天的上海人。坦白说,在古代科举制度下,他的考试水平并不是很好。 36岁成为陪审员,也就是当地的中级考官。 43岁成为进士,被认为是学者。大器晚成。他最初通过宗教对西方不屑一顾。 1588年,徐光启跌出榜首,前往广东韶州,进入利玛窦教会,结识郭居敬神父,对基督教的概念产生兴趣。或许是缘分,12年后,许光启在南京遇见了利玛窦。当时,他已经表示愿意皈依,但他急于回上海,并没有深入交谈。又过了3年,他因事去了南京,顺便遇到了罗如望神父。他被认为是天主教徒。他还收录了“天主教会”教义和利玛窦神父的教义纲要。拿回问答并仔细阅读。

尚书反对朝廷镇压天主教。

后来徐光启考入进士,一路提拔为礼部尚书和文渊阁本科。他在朝廷中有一定的发言权。 .他作为学者官僚的身份并没有影响他对天主教的热爱。万历四十年,南京礼部书沉老上朝,要求拒信天主教,以“敬正教,弃异端,严化夷”。简单地说,就是这样。天道中心主义的心态岌岌可危,堂堂正正的天国尊崇“蛮夷”信仰。这时,徐光启挺身而出,为天主教的地位辩护。他还写了《章书》来辩护。大体意思就是我们国家教人修身事奉主。天主教的教义也大致是这个意思,有忠诚和孝顺。慈悲是功夫,只是为了“改佛补儒”。

石希扬长年的技艺,是用来炼金的。

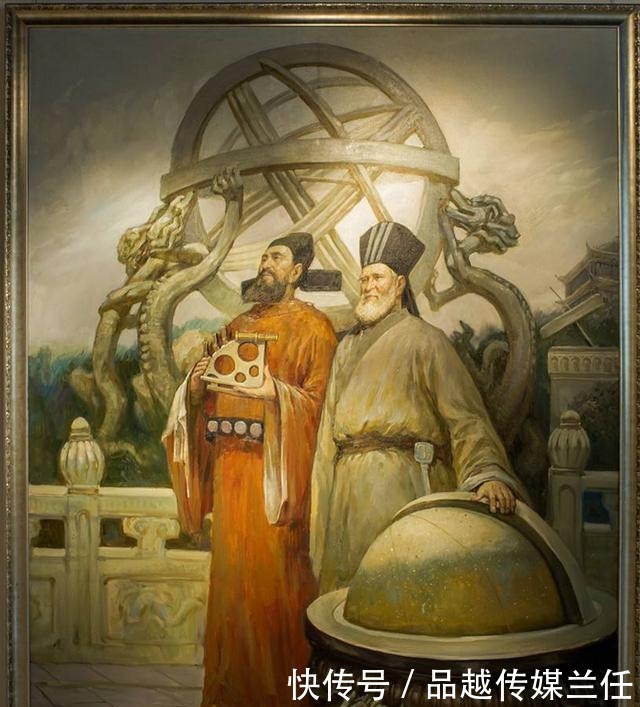

那个时候,徐光启已经体会到了西方科技的威力。崇祯二年,明军在后晋军之战中屡败屡战,辽东局势岌岌可危。当尚书要求整顿朝廷,准备西炮,聘请西人当教练。崇祯帝毫不犹豫地答应了他的要求,并下令:“我们要西方人留在北京,从事教学表演。”今年11月,皇太极率军突破长城防线,逼近北京。城下,徐光启坚决主张守城,炮兵退。 23日,德胜门外连发三门大炮,袭击了许多敌人。李伟的《徐文鼎官比》记载,“不到一个月,敌连受挫,公力大半”。这起事件可以看作是徐光启在军事行动中运用西方科技的一个成功案例。他也受到崇祯帝的赏识。

强调向西学习

事实上,徐光启可能是第一个提出向西学习的中国人。他在《新法与算计》中写道:“臣子愚昧,必知欲上位之欲;知之必译。大同书极少,而西法是最细的,也是最近的,这几十年就决定了,比蓝比水还冷的都是前人的十倍,都是在不同的地方测试,随时使用,所以它可以是目前必须检验的方法;也可以是两三百年来不易的方法;也可以是两三百年后用来检验和检讨差异的方法,以及从而改变方法;也可以让后代跟随学习学习,使他们前进,恢复比现在更好。”从那以后,徐光启一直在努力。着有《几何元元》、《太西水法》、《崇祯历》等著作,为明代科学技术的发展做出了巨大贡献。

事实上,徐光启对历史的意义,绝不仅限于如此狭隘的范围。他身居高位,但谦虚好学,没有任何官场。这是一个非常罕见的角色。他的身体融合了西方基督教文明和东方儒家文明的特点。我们应该正确评价这一点。但遗憾的是,徐光启最终未能在朝廷政治事务中发挥更大的作用。崇祯年间,周延儒、文提仁先后掌管朝廷政事,徐光启也无功而返。

正文:兰台灵君

图片:来源网络,侵权必删